나의 3,248번째 영화. 요즈음 한국 영화 감독들의 헐리우드 진출 소식이 잇따르고 있다 보니 <설국열차>도 봉준호 감독의 헐리우드 진출작인 줄로만 알았는데 아니더라~ 한국에서 투자하고 제작했다. 그러면 등장하는 수많은 외국 배우들은 뭐지? 애초부터 글로벌 시장을 염두에 두고 만든 영화라는 게지. 근데 오우~ 괜찮아. 개인적으로 맘에 들었어. 뭐가? 스토리가. 항상 내가 얘기하듯 난 스토리 중심으로 본다니까. 개인 평점은 후하게 9점 준다. 8점 정도 줄 만한 영화이긴 하지만 한국 영화 이렇게 만들었다는 수고에 1점 추가해서 9점이다. 여튼 대박나라. 최근 우리나라 감독들이 글로벌 시장을 겨냥하여 만든 영화 중에서는 <설국열차>가 제일 낫네 그랴.

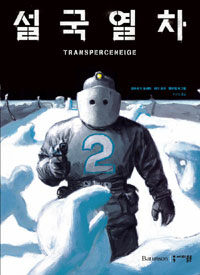

원작 만화, '설국 열차'

|

설국열차 자크 로브.뱅자맹 르그랑 글, 장 마르크 로셰트 그림, 이세진 옮김/세미콜론 |

원작은 프랑스 만화란다. 봉준호 감독이 자신이 자주 가던 서점에서 이걸 보고(국내 번역서를 본 듯) 강인한 인상을 받아서 언젠가는 영화로 제작해야지 맘 먹었다고. 그러나 영화는 원작 만화에서 모티브를 갖고 와서 기본 골격은 같지만 많이 각색이 되어 결말도 다르다고 한다. 몰라~ 나도 그렇게 들었다. 내가 원작 만화를 본 게 아니라서리.

영문 제목은 Snow Piercer

<설국열차>의 영문 제목은 <Snow Piercer>다. '눈을 뚫는 기구' 정도로 해석이 되겠다. 영화를 보면 알겠지만 이는 <설국열차>에서 등장하는 기차를 말한다. 전 세계의 레일 위를 쉬지 않고 고속으로 주행하면서 레일 위의 얼음 덩어리(빙산과 같은)를 뚫고 지나가기도 한다. 여기서 Piercer는 피어싱(Piercing, 신체의 특정 부위를 뚫어 장신구를 다는 것) 떠올리면 쉽게 이해할 수 있을 듯.

<설국열차>의 노아의 방주, 기차

<설국열차>의 사건이 전개되는 공간인 기차는 노아의 방주를 연상시킨다. 기차에 탑승하면 살고, 탑승하지 못하면 죽을 수 밖에 없는. 이런 의미에서 기차는 인류가 살아가는 터전이 된다. 세계의 압축된 공간이란 얘기. 얼마 남지 않은 인류지만 그 속에서도 계급이 나뉘어진다. 물론 이 또한 초반 설정이긴 하다. 돈을 내고 기차를 탄 사람들은 앞쪽 칸이지만 돈을 내지 않고 무임 승차한 사람은 뒤쪽 칸에 머물러야 한다.

근데 가만히 생각해보면 그게 무슨 의미가 있을까 싶다. 자급자족할 수 있는 시스템을 갖춘 기차라는 한정된 공간에서 돈이라는 게 무슨 의미가 있겠냔 말이다. 그 돈을 받은 사람 즉 기차를 만든 윌포드는 그 돈으로 뭐하려고 돈 낸 사람은 앞쪽 칸에, 무임 승차한 사람은 뒤쪽 칸에 둔 것일까? 그는 과연 나중에 눈이 녹고 예전과 같은 세상이 올 거라고 희망적인 생각을 한 것일까? 그 때 쓰려고 돈이 필요해서? 그게 아니라고 한다면 왜?

뭐 이랬을 거라 본다. 재난 당시에는 다시 원래대로 돌아갈 줄 알았겠지. 그래서 돈을 받은 거고 말이다. 그러나 기차 밖 세상은 십수년째 얼어 붙어 있고, 이미 기차 내에는 또 다른 세상이 만들어져 있는 거다. 충분히 그럴 수 있잖아? 원래는 홍수가 나서 피신을 위해 노아의 방주에 올라간 것처럼 기차는 피신처에 지나지 않았지만 그게 결국 삶의 터전이 되어 버리자, 돈을 낸 앞쪽 칸 사람들과 무임승차한 뒤쪽 칸 사람들은 원래부터 대우가 달랐듯이 저절로 계급이 형성된 게지.

자본주의와도 닮았다. 부의 세습? 가난의 대물림? 그런 의미에서 말이다. <설국열차>에서는 기차에 어떻게 탑승했느냐에 따라 모든 게 결정된다. 그래도 현실에서는 자기 노력 여하에 따라 또 얼마든지 개척 가능한 여지가 있지만 <설국열차>에서는 그런 게 별로 보이지 않는다. 재능 덕분에 앞쪽 칸으로 가는 경우는 있다. 바이올리니스트처럼 말이다. 그러나 그것도 자기 노력 여하에 의한 게 아니라 운이잖아. 앞쪽 칸에서는 그런 재능이 필요했고 우연히 자신이 선택된 거니까.

그래서 이러한 체재를 바꾸기 위해서 반란을 일으키는 거다. 뒤쪽 칸의 사람들이 자신의 운명을 개척하기 위해서는 그 방법 밖에 없으니까. 어찌보면 지극히 당연한 일인데 이를 자급자족 시스템을 유지하기 위한 수단으로 활용하는 윌포드의 대사(엔진룸에 들어간 커티스에게 건넨 얘기)를 들으면, 마치 빅 브라더가 생각난다.(물론 음모론이라고는 하지만 난 충분히 설득력 있다고 보거든.) 사람은 권력이나 자본을 가지면 이렇게 되는 것일까? 나도? 응?

좁고 한정된 공간적 제약을 잘 활용

좁고 한정된 공간적 제약을 잘 활용하면 관객들에게 긴장감을 극대화시킨다. 올해 봤던 영화 중에 <신세계>에서도 엘리베이터 씬이 그렇다. 자신을 죽이려 드는 상대들을 피해 향한 엘리베이터. 엘리베이터 문이 열리자 거기에는 사시미를 든 상대 여럿이 자신만 엘리베이터에 탑승시킨다. 좁은 공간에서 벌어지는 칼부림과 몸싸움은 넓은 장소에서 벌어지는 그것과는 사뭇 다른 느낌이다. <올드보이>의 오대수가 망치를 휘두르며 좁고 긴 복도를 달릴 때도 마찬가지.

이렇듯 좁고 한정된 공간적 제약을 잘 활용하면 긴장감을 극대화시킬 수 있는데, <설국열차>에서 스토리가 전개되는 공간 자체가 기차이다 보니 오히려 돋보이는 장면들도 있었다. 가장 기억에 남는 장면은 문이 열리자 기다렸다는 듯이 도끼와 같은 각종 무기들을 들고 있는 앞쪽 칸 사람들. 좁은 공간에서 얼마 되지 않는 거리를 두고 대치하고 있는 모습을 보고 있으면, 곧 어떤 일이 벌어지리라 당연히 생각하면서도 몰입되더라고.

설정은 디스토피아, 결말은 희망적

<설국열차>도 그렇지만 많은 류의 영화가 미래를 암울하게 그리고 있다. 유토피아가 아니라 디스토피아로 그리고 있단 얘기. 뭐 사실 유토피아로 그리기보단 디스토피아로 그려야 스토리가 나올 만하긴 하지~ 디스토피아적인 미래를 배경으로 한 스토리의 공통 분모는 이기적인 인간들 때문에 다가올 미래가 그렇게 되었다는 거. 그래서 이런 류의 영화들은 항상 인간들에게 경각심을 일깨워주는 메시지를 기본적으로 내포하고 있다.

그러나 <설국열차>에서는 그닥 그런 느낌은 들지 않는다. 왜? 단지 설정일 뿐이다. 이 설정을 원작 만화에서 가져온 거 같고. 그래서 왜 그들은 기차에 탑승하게 되었을까? 라는 질문에 <설국열차>는 자막으로 간단하게 언급하고 넘어간다. 왜? 라는 데에 집중하면 재난 영화가 되버리거든. 문제는 그런 설정 속에서 진행되는 스토리에 우리가 얼마나 공감할 수 있냐는 게지. 그에 따라 영화의 성패는 갈리기 마련인데, <설국열차>는 꽤나 괜찮게 풀어나가고 있더란 거다.

그렇게 영화를 보다 보면 결말에 대해서 궁금하게 된다. 원작 만화와 다른 결말이라고 얘기는 들었지만 나는 봉준호 감독의 결말이 괜찮았다.(나는 원작 만화의 결말이 어떤 지 모른다.) 비록 인간에 의해 미래가 암울해지긴 했지만 희망적인 실마리를 보여주는 게 낫지 않냐는 게지. 내가 스토리를 만드는 사람이라 하더라도 그렇겠다. 물론 혹자는 커티스가 윌포드에게 설득 당하면서 끝나는 게 더 극적이지 않겠냐고 하지만 물론 틀린 말은 아니지만 바람직한 결말은 아니라고 봐. 그래서 나는 <설국열차>의 결말이 더 낫다고 보는 거고.

<설국열차> 하면 떠오르는 거, 연양갱

아마 본 사람들은 다 공감할 듯 한데, 이게 뭐냐면 설국열차에 돈을 내지 않고 탑승한 꼬리칸 승객들의 음식이다. 단백질 블록(Protein Block)인데, 연양갱하고 똑같이 생겼다. 크기만 좀 클 뿐. 난 연양갱하면 할머니가 떠오르는데. 돌아가신 할머니가 유일하게 좋아했던 과자가 연양갱이어서 말이다. 근데 <설국열차>에 나온 거는 맛이 고약하단다. 관련 기사 참조하길.

근데 연양갱이 우리나라 과자들 중에서 가장 오래된 과자란다. 50년에 나왔다고.

틸다 스윈튼 그리고 제이미 벨

요상하게 생겨서 틀니를 빼던 모습이 인상적이었던 메이슨. <케빈에 대하여>의 히로인 틸다 스윈튼이란다. 분장을 이렇게 해서 그런지 전혀 몰랐다는.

그리고 주인공인 커티스를 존경하며 따라다니던(나중에 영화 보면 알겠지만 존경할 수가 없는 상대를 존경했지) 에드가 역은 <빌리 엘리어트>의 꼬마 주인공이었던 제이미 벨이란다. 이만큼 컸네.

예고편

예고편 초반은 마치 <헝거 게임>과 비스무리하다는 느낌? 응?